奇跡の銘盤との遭遇(100 STRINGS by,Osamu Shoji)

石丸 寛指揮/高 珠恵とシンフォニック・ステレオ・ストリングス

<1969年1月22日、東京厚生年金会館ホールにて録音>

このアナログ・レコードは私の僅かな蒐集盤の中ではあるが、特に愛聴し続け、また客観的にも

大変に傑出した一枚であると自信を持って断言出来る奇跡的遭遇の一枚である。

出来栄えが奇跡的なのではない。クオリティの高さはむしろ当然の帰結とも言えるのだ。

古今東西を通じアルバムとしてのトータル・アレンジに、これ以上のものがあろうかとも思える

至上の編曲。これだけの演奏水準の質と量を惜しみなく注いだ豪華な合奏の陣容。そしてそれを

強力にドライブし、さながら一つの生き物のような感性の響きを創出するコンダクター。さらに

技巧云々のレベルなど超越した夢のような音色を奏でる豪華なソリストたち。

拙い文章をいくら並べても表現する対象は音楽であり音の響きであって、書けば書く程に空しさ

があることは重々承知しているが、権利上の制約からも音を流せない以上は何らかの別の手段で

これを伝達したい伝播したいと思いこのコーナーに記してみたいと思った次第である。

何かの偶然で、このページがレコード会社の企画部門の方の眼に止まるということもありうる。

このレコードをこのまま死蔵しておくのは人類の文化的損失であり、無意味な音楽商品の氾濫と

180度異なる真の感動を与えてくれる貴重な音源として、新しいデジタルフォーマットによる

一日でも早い復活を望みたいのである。

私のレビュー、感想は後述するとして、まずレコード・ライナーから紹介したい。

レコードによる音楽のたのしみを支える大きなファクターとして、名曲、名演奏

(ポピュラー音楽では編曲も含む)、そして名録音という3点をあげられることは、

今さら言うまでもないことだが、これに企画性のいかんが加わってくる。

つまり、豊かな材料を、どのように活かすか、どのような手法であらたな魅力を

生み出すか、どのようなかたちで聞き手に提供するか、といった企画の問題が、

そのアルバムの魅力の根元となってクローズアップされてくるわけだ。

キング・レコードのSDSシリーズは、名曲によりステレオの魅力を最大限に発揮

した演奏、超ステレオ録音、前向きのフレッシュな企画による数々のアルバムを

発表してきたが、今回は<100人のストリングス>がポピュラーな名曲を演奏する

という、まことにスケールの大きいアルバムを作り上げた。

題して「ストリング・スペクタクラー」。

これまた、SDSシリーズならではのうれしい好企画であり、その演奏と録音など

全ての面でも、聞きごたえのある見事な作品である。

大編成のストリングスでポピュラー曲を演奏したレコードというのは、デラックス

時代などといわれる今日このごろ、いくらでもお眼にかかれるだろう。しかし、

まったく掛け値なしの100名という超大編成のストリングスによるステレオ・レ

コーディングは、本邦最初のことであり、世界的にもたいへん稀なことと言える。

ここにまず今回の企画の特異性がある。

そして、この企画は、単なるお祭りさわぎ、こけおどしではなく、100のストリ

ングスによるスペクタクルなステレオ効果を伴った迫力を求め、その上に<超ステ

レオ>としてのステレオ効果のひとつの限界に挑戦しているところに、新しい興味が

あるし、この企画の前向きのたくましい意図があるのだ。

そこでこのアルバムが、軽く聞きながしてしまうB・G・M的ムード・ミュージック

ではなく、ステレオ・レコード芸術という現代のマス・メディアにおける、超大編成

ストリングスでの新しいタイプの鑑賞音楽とも言うべきものであることはおわかり

いただけよう。

左右前後のひろがり、そして深い奥行きを持ったスケールの大きさ、圧倒的な迫力は

とてもストリングスだけで生み出されたものとは思えぬほどの効果であり、この効果

は、100のストリングスという編成を得て、始めて実現されたものであり、ここに

このアルバムの高い価値、そして聞きどころがあるのだ。

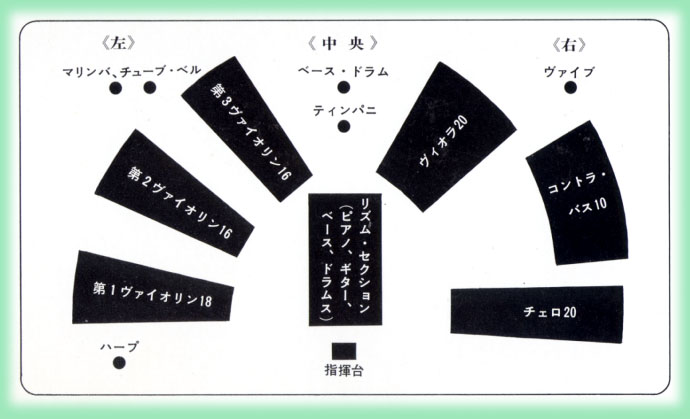

さて、ストリングスの編成は、

第一バイオリン18、

第二バイオリン16、

第3バイオリン16、

ヴィオラ20、

チェロ20、

コントラバス10

計100名となっており、これに、ハープ1、

ティンパニーと兼ベースドラム1、鍵盤打楽器2、および

ピアノ兼チェレスタ1、ドラムス1、ベース1、ギター1の4リズムセクションが

加わって、合計108名の大編成となった。

このように管楽器を1本も含まないストリングスの一大集団である点を、まず注目

していただきたい。

この内の50名のヴァイオリン・セクションは、3部に分かれ、ときには各部毎に

動いて見事な綾を織りなし、またあるときは全合奏によって実に豊麗な音彩を

生み出している。

中音域を主に担当するのは、ヴィオラとチェロだが、今回はこのセクションに、

計40名も置いている。

従来の一般的な例では、このセクションの比率はもっと少ない。

今回40名も置いたことによって、中音域が一層厚みを増し、豊かになっただけで

なく、主旋律や対旋律の動きに迫力を加え、盛り上がりの印象をより強いものとする

意図が十分に生かされた。

重低音域は、もちろん10名のコントラバスが担当するが、さらにティンパニ、

ベース・ドラムが加わって立派な効果をあげている。

ところで、このような超大編成の楽団は、そう簡単に実現出来るものではない。

今回ここには、東京都内一流の交響楽団(N響そのほか)の弦楽器奏者の中から、

第一級のメンバーが厳選され、演奏に参加しているが、全6部のトップ奏者をはじめ、

全員が個別に選ばれ、その出演交渉は高 珠恵氏によって行われた。

これだけのベスト・メンバーを集めることができたのは、高氏の努力と手腕による

ところが大きいと思われる。

指揮には、ポピュラーとクラシック双方のファンにおなじみの石丸寛氏が当っている。

例の好評TV音楽番組「題名のない音楽会」や、NHKその他のこの種の音楽演奏で

よく知られている通り、指揮者としてのすぐれた手腕の持ち主であると共に、作曲、

編曲の面でも目覚ましい活躍をみせている人である。だいたい、この種の音楽の指揮

においては、クラシックの指揮者としての実力を必要とするだけでなく、ポピュラー

音楽への造詣も深くなければ、曲想を完全に把握し、行き届いた表現を行うことは

困難であると言える。その点からも、今回の指揮者に石丸氏を得たことは素晴らしく、

この企画には最適の人選であったと言って間違いない。

なお、リズム・セクションには、SDSシリーズのこれまで多くのアルバムの編曲で

立派な活躍をみせている前田憲男がピアニストとして参加しているが、これも今回の

企画の点で、編曲者としての体験が演奏面でも必要と考えられたことに理由がある。

また、ドラムスには猪俣猛、ベースには滝本達朗、ギターには中牟礼貞則、などなど

ジャズ界の名手が参加している。

選曲は、ごらんのように最近のヒット・メロディーを中心に、エヴァー・グリーンと

言われるスタンダード名曲を加えたものだが、ニュー・ヒット曲も、ただ現在人気が

あるものを選んだというわけではなく、将来スタンダード曲として残る可能性のある、

美しいメロディーを持つ曲が選ばれているし、また、大編成ストリングスの演奏に

よる特殊性を生かす編曲に耐える曲、つまり効果を生むことのできる曲という前提で

選ばれている点に注目せねばならない。

こうして選出された12曲は、すべて東海林 修氏が編曲した。

従来の例では、3名乃至4名の編曲者が分担しているが、今回は12曲のバランスの

統一、あるいは一貫したムードの流れを重視した企画上の意図、そして、それ以上に

東海林氏の編曲の実力に制作スタッフが絶大な信頼を置いたことから、

東海林氏ひとりが編曲のペンをとった。

東海林氏は、ストリングスのフル・アンサンブルにおけるスペクタクルなスケールの

大きい迫力と魅力----という企画の意図をよく理解し、期待にそむかぬ見事な編曲を

提供した。

そのスペクタクルなおもしろさを生むための、各セクションの有機的な動き、ピアニ

シモからフォルティシモへの移行、ソロ、あるいは弦のクァルテットから、100人

のアンサンブルへの移行、高音弦と低音弦の対比、ヴィオラ、チェロなどを歌わせる

工夫など、全曲にわたって本邦トップアレンジャーたる実力を発揮している。

東海林氏は筆者に、この編曲を行うに当って約4ヶ月間も構想を練ったと、その苦心

の一端を語ってくれたが、『私は全力投球しました』という氏の結びの言葉は、

まことにたくましく印象的であった。

スペクタクルなおもしろさと共に、オーソドックスな形での音楽美あふれる快さ、

トリッキーなはったりのない楽しさを満喫できたのは、東海林氏のすぐれたアレンジ、

石丸氏の巧みな指揮、高 珠恵氏をはじめとするメンバーのたしかな演奏表現力が

一体となった見事な成果に違いない。

録音は、東京の新宿にある厚生年金会館の大ホールのステージ全体、および、ステー

ジ前のオーケストラ・ピットまでも延長使用して行われた。

20本近いマイクで4トラックのマスター・テープ(幅12.5ミリ)に収録。

特に今回は、録音時ノイズ低減装置として最近世界的に注目されているドルビー製

ノイズ・リダクション・システムを(おそらく本邦では初めて)本格的に使用して

いる。

1枚のLPの費用総額が270万円というのもレコード録音史上記録的な数字である。

<第1面>

1.イエスタデイ YESTERDAY

ジョン・レノンとポールマッカートニーが書いたビートルズの1965年の

ヒット曲。幸せだった昨日を思うという哀しみの歌。

演奏は重低音にがっしりと支えられた美しい出来で、クラッシックのフーガ

調の挿入も面白い。

2.青い影 A WHITER SHADE OF PALE

イギリスのグループ、プロコル・ハルム1967年のヒット曲。グループの

リーダー格ゲイリー・ブルーカーがキース・レイドの詩によって1966年に

作曲したものだが、バッハのカンタータ第140番「目をさませと呼ぶ声が

聞こえ」のメロディーにヒントを得たといわれる。

存分に歌わせる石丸寛の指揮が見事。

3.ラストワルツ THE LAST WALTZ

レス・リードとバリー・メイスンの共作。エンゲルベルト・フンパーディンク

の歌ったレコードで1967年に大ヒットした。

スムーズな弦の流れと、ピアノのソロとカデンツァ風のオブリガートが良い

効果を生んでいる。

4.アイ・ラヴ・パリス I LOVE PARIS

コール・ポーターの名曲。1953年のミュージカル「カン・カン」のナン

バー。静と動のコントラストを思わせる変化に富んだ良い編曲であり、スペ

クタクルな魅力も十分。エンディングでのノスタルジックなソロ・バイオリン、

そして「パリの橋の下」のフレーズを少し使ったチェレスタが美しい。

5.スカボロー・フェア SCARBOROUGH FAIR

原曲はスコットランド系の古謡。サイモンとガーファンクルが1967年の

映画「卒業」に使って広く注目された。

100人のストリングスがそのゆたかな表情で感動を生んでいる。

6.魅惑のワルツ FASCINATION

1904年にフェルモ・ダンテ・マルケッティが作曲したもので、ベル・エ

ポックの代表的な名曲となった。

1957年の映画「昼下がりの情事」の主題歌としてもおなじみ。

ソロ、各セッション、全合奏となめらかに移行するすばらしい仕上げで、ロ

マンティックなストリングの魅力を大いに楽しめる。

<第2面>

1.夜のストレンジャー STRANGERS IN THE NIGHT

ベルト・ケンプフェルトが作曲した映画主題歌。

フランク・シナトラのレコードで1966年に大ヒットした。

スケールの大きい、まさに堂々たる編曲。演奏のマッシーブな迫力は圧倒的で

あり、全合奏ではさながらブラスのトゥッティを思わせる効果が感じられる。

2.シェナンドー SHENANDOAH

よく知られているアメリカの古い民謡。中音と低音弦の動きがすばらしく、

クライマックスの壮麗な魅力は何とも言えない。

3.恋はみずいろ LOVE IS BLUE

1967年度ユーロビジョン・コンテストの入賞曲。ピエール・クール作詞、

アンドレ・ポップ作曲。

クァルテットからスタートする編曲はまことにフレッシュな興趣がある。

4.ムーン・リバー MONN RIVER

1961年度アカデミー映画主題歌賞を受けたヘンリー・マンシーニ(曲)と

ジョニー・マーサー(詞)の名作。

高音弦のさわやかな流れに、低音弦が幻想味を加えて美しい。

5.グリーン・スリーヴス GREENSLEEVES

イングランドの有名な古謡。マリンバ、ハープにも活躍のパートを与えて、

ゆかしいムードの表出に成功している。

6.モア MORE

ニーノ・オリヴィエロとリズ・オルトラーニが作曲した映画「世界残酷物語」

のテーマ曲。

スパニッシュ・ボレロ風のリズムに乗って演奏される。ギター・ソロから、

ストリングスの大波のような迫力ある演奏が展開されていくが、コーダの

クライマックスはすさまじいほどにダイナミックであり、スペクタクルの

極致と言えよう。 (青木 啓)

SUPER DYNAMIC SOUND とは.....

★音楽の持つエネルギー、つまり<迫力>そのものを追求する「スーパー・ダイナミック・サウンド」は、

キングレコードの録音技術陣が開発した独創的な「超ステレオ録音」のシリーズである。

★この「超ステレオ録音」システムは、生のコンサートでも聞くことの出来ない魅力を作り上げることを

目的としている。そのために他に類を見ない独特の特種録音方式が使用されている。

★ステレオ効果を最大限に発揮させるために、まず編曲上の工夫がほどこされている。つまり従来の編曲

とは別の、このSDS録音のための特別な楽譜が、つねに一流の編曲者によって書きおろされる。

★左右と前後のステレオ効果を十二分に得るために、楽器の編成やその位置などについて特に配慮がはら

われている。(方向感と距離感)

★録音に当っては、4チャンネルのテープ録音器が使用される。この4チャンネルのテープは12.5ミリ

の幅をもっており、各チャンネルにはそれぞれ異なった音が同時に収録される。そのために各楽器間の

分離は非常に明確となり、つねに安定した性能を保つことができる。(マルチ・チャンネル方式)

★この4チャンネル録音システムには、20本の各種マイクロフォンが用意されている。その20本のマ

イクロフォンは各楽器、各パートの音を完全にキャッチするために活躍する。(マルチ・マイク方式)

★こうして録音された4チャンネル・テープは、ついで2チャンネル・テープ(幅6ミリ)にデュプリケ

ートされる。このプロセスでは、さらに、音場バランスの修正、音質上の補正、残響効果の処理などの

複雑なテクニックが加えられる。(リ・レコーディング)

★このセカンド・テープに収められたステレオ録音は、直ちにテスト・カッティングされ、種々の再生装

置にかけられ、試聴される。ついでテスト・プレシングとなり、再試聴の結果、はじめてOKのサイン

が書き込まれる。

このように終始全制作スタッフによる品質管理を経て、はじめてSDSは誕生するのである。

★このSDS制作のために使われる録音機器には、次のようなものが常時用意されている。

マイクロフォン=テレフンケン(独)製コンデンサー・マイク:U67、M49B、U47、KM56

RCA(米)製:77D、BK11A アルテック(米)製:639B

AKG(オーストリア)製ダイナミックマイク:D12、D25B ソニー(日)製:C−37A

ミキシング・アンプ=アンペックス(米)製:MX35

イクォライザー=ランジェヴィン(米)製:グラフィック・イクォライザーEQ252A プログラム

イクォライザーEQ251A および特別製イクォライザー

エコー・マシーン=EMT(独)製:140ST マグナテック(米)製:52型

コンプレッサー=フェアチィルド(米)製:670ST、その他

テープレコーダー=アンペックス(米)製:300ー4型(4トラック)、351ー2(2トラック)

テープ=スコッチ(米)製:ロウ・ノイズ201型、および、ロウ・プリント131型

カッティング・マシーン=スカーリー602型/ウエスト・レックス3D型ヘッド(米)

この「ストリング・スペクタクラー=100人のストリングス」の録音は、SDS

シリーズ発足(1961年10月)以来、最大の編成と規模をもったものとなった。

100人の弦楽器は、下図に示すように左から右へ高音域のヴァイオリン_ヴィオラ

_チェロ_コントラバス(重低音)の扇状に展開している。そして、これだけのシン

フォニックな規模の場合、左右の拡がりはもとより、奥行きによる遠近感も十分に

とる必要がある。

マイク・アレンジは3本のメーン・マイクを指揮台の後方の中央付近に高く立てた。

補助マイクは弦楽器群に対して各パート(ヴァイオリン3部と、ヴィオラ、チェロ、

コントラ・バス各1部)にそれぞれ立てられている。このほかリズム・セクションと

打楽器、ハープなどには各一本づつのマイクが使われた。こうして18本のマイクで

拾われた音はミキシングされ、12.5ミリ幅のマスター・テープに録音されたが、

その間のノイズを減衰させるために「ドルビー・ノイズ・リダクション・システム」

という新しい装置が本格的に採用された。

録音の傾向は全体的にオーソドックスなサウンドとした。つまり、クラシック音楽

での音のとり方に近く、その中で、音質の明解さと、その圧倒的な厚みと迫力を再現

することに留意した。

録音は1969年1月22日、音響特性のすぐれた東京厚生年金会館の大ホールを

非公開で使用し、録音機器はすべてキングレコード所属のものを搬入。

(SDSスタッフ・記)

私の感想

最近は癒し系音楽とかが流行り、少し前にはイージーリスニングというようなジャンルがありました。

これらは肩の凝らない雰囲気を狙ったものと思われます。こういう時代だから必要なのでしょう。

以前にはムード音楽で総括されていたものですが、このムード音楽という表現も曖昧なものであって、

結構な激しい音楽もこの中に入っていまして、ようするに感情に訴えかける音楽みたいなものかなと

思いはするものの、じゃあ、感情が動かないような音楽ってあるのかと考えると馬鹿馬鹿しい表現で

音楽を何らかの枠組みで括ってしまう愚かさを感じずにはいられません。

ムード音楽というジャンルで売られていたレコードには余り興味がありませんでした。

それは何となくBGM的な聞き流すというニュアンスを感じるからでした。

私はこの背景音楽というのが嫌いでした。ちゃんと聴くのでなければ、それは騒音公害の一種で、

良い音楽が奏でられると今度は逆に聞き耳を立てても聴き取りにくいという苛立ちとなってしまい

精神衛生上とても好ましいものとは言えなかったからです。

余り一つのジャンルばかりにこだわって聴いていると偏った感性になってしまうかなとか思いつき、

二階の屋根の上に5素子の巨大なFMアンテナを立て、トリオの最高級チューナーKT−7000で

FM放送も聴くことにした時期がありました。出来るだけ良い音で聴きたかったのです。

読書でもしながら色んな音楽を聴いてやろうと企てたのですが、これはその人の性質によるのですが

私はどうも「ながら族」にはなれないタチだったらしく、どっちかに集中しないとダメだったんです。

それにBGMは周波数帯域を狭く(高い音や低い音を程々に)、ダイナミック・レンジも狭くして、

気にならないような配慮も必要なので、普通のラジオをかけておく位の方が良かったのでしょう。

そんなこんなで「ムード音楽」というものにはどこか真面目に聴こうとするような魅力がないような

そういう概念を持っていましたので、このレコードに関しても殆ど期待がなかったのでした。

ただ、スペクタクルという標題があることから音響的な聴き応えがあるのかも知れないという程度の

気持ちで購入したのでした。

一枚を通して初めて聴いた時の驚きは言葉で言い表せない程の驚きでした。

言葉で言い表せないなどと書くのは卑怯な書き方であって、余り使いたくない表現ではありますが、

稀にはそういうことも起きるのです。これはとんでもないレコードなのです。

まず、

スペクタクルという言葉から妙な既成概念を抱きがちですが、そういうハッタリめいた面は皆無。

サウンド的には極上のまっとうな響きが聴かれます。クラシックのオケの荘重な響きです。

いやむしろクラシックの録音でも誇張したこけおどしの録音がけっこうあるものですから、これは

古典音楽の録音以上にオーソドックスを真面目に貫き通した本格的な弦楽合奏が聴かれるのです。

クラシック音楽といっても長い年月のスパンのものを扱うわけですから一括りには出来ません。

ソロ楽器を効果的にクローズアップする録音もあり、コンサート会場とは異なるレコード音楽の

良さを積極的に引き出している場合もあるのです。

それらに比べてもポップス音楽でありながら、等身大以上にはならないように、それでいて美しい

ソロ楽器の響きをきちんと伝えようとする録音の姿勢には並々ならぬプロの技が聴き取れます。

いわば正攻法。姑息な録音テクニックは用いずに正々堂々とオーケストラの響きを、その音楽の見事さ

を伝えようとしているのです。

いきなり音響面から書き始めるのはおかしいのではありますが、そもそもこのキング・レコードの

SDSシリーズというのは、スーパー・ダイナミック・サウンズの意図を持つ商品なものですから、

音響面の良さが売り物だったのです。

従来は主にビック・バンドの録音が主体のシリーズでありまして、通常3名くらいのアレンジャーが

分担して12曲程度のアルバムを形成していたものなのです。

ところが、この「ストリング・スペクタクラー」では、異例中の異例として一人のアレンジャーだけに

全てを任せる企画となっています。

そのアレンジャーとして指名されたのは東海林修先生でした。

アルバムを一人の編曲で統一することの意図は結果からも大成功となっています。

全体が交響組曲のように整合性があって、その魅力は意思が全体に貫かれているからこそだと感じます。

世に数々のムード音楽の銘盤が存在します。

ある一曲だけを取り出せば類い稀な素晴らしいアレンジも確かにあります。

しかしながら、寄せ集めアルバムともなると、曲間の落差によって、その魅力は激減するのです。

このアルバムにはそういう面は全く無いのです。こんなレコードは希有のものでしょう。

このレコードに味をしめて、ムード音楽を色々集めましたが、これ以上のものに当りませんでした。

驚くべきことは楽器編成の特異な点です。

108名という途方も無い大編成でありながら、そこに管楽器が入っていないのです。

フルート、サックス、クラリネット、オーボエ、トランペット、ホルン、トロンボーン、などなどなど、

ポップスを演奏するに通常は欠かせない筈のこれらの多彩な音色がないのです。

これは飛車、角、抜きで将棋を差す以上の大変なハンデともなる編曲上の信じられない「制約」です。

ストリングス(弦楽器群)の魅力を最大限に引き出したいという方針であることは理解できますが、

こんな途方も無い条件に東海林先生はチャレンジしたわけで、無謀とも思えるプロジェクトじゃないのか

と素人考えでは思ってしまうし、言い直すと、色を使わずに色彩感を出せという注文でもあるわけで、

これは並大抵の技やアイディアでは破綻するのではと心配するのも素人だからでしょうか。

ところが、完成したその演奏を聴いてびっくりです。

管楽器が無い、という、そんな杞憂は吹っ飛んでしまいます。これは魔法です。

お砂糖を使わない料理なのに甘味が出ている。そんな感じかも知れません。

弦楽器というものがこんなに表情豊かに溌溂とした彩りを持っている事実が信じられません。

それに、

なんという格調の高い音楽なのでしょうか、良く知っている曲までがこんなに芸術の香りを漂わす作品に

変貌するなんて。いや、変化したわけじゃなくて素材の持っている魅力をいっそう引き出したとも言え、

まさに圧巻の仕上がりとなっています。

さっそく、個々の曲を聴いてみましょう。

<第1面>

1.イエスタデイ YESTERDAY

初めてこのレコードをかけた時、これはいったい何が始まるのかと当惑しました。またAB面を

間違えたのか、とも思いました。想像を絶する導入部だったからです。

この序奏は凄いです。ベートーベンの第9交響曲の大好きな第一楽章を彷佛とさせます。

もちろん、似ているわけではありません。なにかこの大きなうねりが押し寄せて来るぞという予感が

たまらなく良いのです。遠足の前の晩の気分です。

時計の刻む音を暗喩しているのでしょうか。ここが音楽を聴く楽しみの一つでもあります。

アレンジャーが意図した通りに聴き取らなくても良いわけで、私は、昨夜からずっと寝つけないまま

朝を迎えて微睡んでいたのに、また激しい後悔の念がこみ上げて来てしまった。そんな風に感じます。

人間の感情には時間の経過によって起伏があります。またしても、ぐっときてしまったのです。

お馴染みのメロディーがこの劇的な効果によって更に浮き彫りになり、気の遠くなるような哀しい

旋律が胸を打ちます。この曲はこのように鳴りたかったのではなかったのかとさえ思われます。

中間部で綾なすフーガ風の合奏もあたかも交錯した思念の混乱を暗示しているようでもあり、純粋に

音楽として聴いてもここの橋渡しは見事な効果となっています。

このくらいの名曲ともなると「ミッシェル」なんかでもそうですが、歌はなくとも演奏だけでその

全てを語っているように思われますし、かえって歌詞や歌声は聴き手の想像を妨げ、小さく固定化

されるようにも感じます。特にこのような素晴らしいアレンジと演奏を聴くとなおさらです。

主旋律が大波のように低弦で流れる中で、バイオリンの儚いようなオブリガートも溜息が出ますし、

曲の終息の仕方にも細かな配慮があり、最後まで厳粛さを失わない丹念さが見事です。

とにかく、アルバムの第一曲目というのは重要な場所であり、初頭を飾るに相応しい最高の編曲が

聴けますし、快心の先頭打者ホームランだと思います。

2.青い影 A WHITER SHADE OF PALE

素人の思惑ですが、これは難曲だと思います。

単にダラダラとBGM的に演奏するなら別かも知れませんが、とにかく第一曲目が凄いのですから、

ここで何だよ、と思われない為にも力を抜くわけにはいきません。やはり演奏会風にちゃんと聴かせ

なくてはだめだと思うのです。この曲調で、これは至難の技ではないでしょうか。

対比用にレイモン・ルフェーブルの演奏を聴いてみました。

パイプ・オルガン風の電子楽器あり、フリューゲル・ホーンあり、女声コーラスありで目先を変えて

必死に単調さを解消しようと工夫しています。旋律の掛け合いの工夫もしています。

さて、こちらの東海林先生のアレンジではどうなのでしょうか。

これが不思議なのです。私のような専門家ではない人間には何も工夫がないように聴こえるのです。

それなのに、どうしてでしょう。こちらの方が不思議に感情が揺さぶられ飽きさせないのです。

この謎は解けません。

それでもヒントのようなものが聴きとれます。それは合奏の厚みが全然違うのです。

ハーモニーが多彩に変化しています。低弦のピチカートなども凄い効果に思われます。

各パートのバランスがいいのです。テンポも絶妙です。こういう細かな配慮は事前に東海林先生と

石丸先生が楽譜の意図を十分に確認し、更にそこに指揮者としてプラスアルファを構築した結果が

小細工などなくても堂々とした圧倒的なスケールの名演奏となったと思われます。

これに比べると前出のルフェーブルの演奏は子供騙しに聴こえてしまいます。

いかにもポピュラー音楽だなという感じです。それはそれで正しい手段なのですが、なんというか

期待通りで、それ以上でも以下でもない、あえて聴かなくてもいいや、という気分にもなります。

3.ラストワルツ THE LAST WALTZ

物憂げで沈鬱なゆっくりしたワルツがハープによって始まります。

単調に感じられる程に作為を感じさせないどんよりした三拍子が流れるこのテンポを保っているのは

ちゃんとした意図があるように思われます。

ラストワルツを踊った二人が恋におちて、やがてラストワルツで別れて行く。そういう曲です。

この心象をオーケストラに歌わせるにはこういう淡々とした導入部が必要だと感じます。

やがて色々な思いがこみあげるように旋律が変化し、切ない高弦が悲痛さを強調するように奏でられ、

その経過旋律を低減が歌い上げて、まるで無言でありながらも、お互いが心で叫び合っているような

対比したり寄り添ったりする弦の動きが哀しい程に美しく見事です。

さて、お馴染みの巨匠ポール・モーリアの演奏も聴いてみました。

タイミングをずらしたピチカートなどを使って、随分と凝ったアレンジをされています。

お洒落に仕上げているのです。失恋もスマートにというつもりでしょうか。

僕たち遊びだったんだよな。ええ、そうよ。とみっともない別れは演じないぞという感じです。

フランス人はこうなのでしょうか。これは結構無理しちゃってると思うのですが違うかな。

我々大和民族は違うのです。もっと深情けなので、東海林風でないと肌に合わないのです。

この方が自然じゃないですか。ポール・モーリアさんともなると普通にはやれないのでしょうね。

飽きる程聴いた曲だから、アレンジが面白いのが好きというのであれば、存在意義はあります。

でも、この曲の良さの表現ではどっちに軍配が上がったかは明らかだと思います。

4.アイ・ラヴ・パリス I LOVE PARIS

かなり若い時に、それも子供時代だと思いますが、ラジオやテレビで日本人の歌手が歌うのをよく

聞いたような気がします。それが実につまらない歌だと思ったのを記憶しています。

ふん、なにが、アイ・ラヴ・パリスだ、気取ってみても似合わないのにな、という感じでした。

それは妙に崩して、気持ちの悪い芝居風に歌うからじゃなかったのかと今だから思うのです。

こんな洒落た旋律は東洋人の顔で歌っても絵にならないのかも知れません。

そんな風なこの曲に対する私の悪いイメージを払拭してくれたのが、このレコードでした。

とにかくダイナミックなアレンジです。かっこいい。

ダイナミックという言葉がイメージ的に物凄い音響が鳴り響くような誤解もあるようなのですが、

始終そのようなロック音楽やディスコ音楽などはダイナミックとは言わないのです。

強弱があってはじめてダイナミックな表現なのであって、クラシックオーケストラなどが該当。

しかし、この曲では無理にダイナミックにしたわけではないとも思います。

原曲に秘められた可能性を引き出したら結果がそうなったように感じます。

パリの夜明けなのでしょうか、はたまた日暮れてネオンが点灯し始めて、さあ楽しみはこれからだ、

というところなのでしょうか。ピアノの低音部の蠢きが何かの始まりを暗示させます。

ここは地下鉄からシャンゼリゼ通りに出たようにも捉えてみましょう。

ぱあ〜と華やかになって気分も昂揚。もしかすると安いお酒で酔っぱらって通りを小躍りしながら

浮き浮きと歩き回っているのかも知れません。

着飾って旨いお店で食事など出来ないけれど、パリに暮らしているだけで幸せだな〜。そんな感覚。

やがて、下宿に帰って、今日は楽しかったな、明日もいい日でありますように...おやすみ....

こんな風情を聴かせてくれる、とっても楽しいアレンジです。

石丸先生もこれには張り切ったと思いますよ。アイ・ラヴ・パリスに惚れ直しました。

5.スカボロー・フェア SCARBOROUGH FAIR

ウルトラ怪獣みたいなお名前のサイモンとガーファンクルさん達が作ったのかと思っていたのですが

昔からある民謡なのですね。そういえばあの「コンドルは飛んで行く」も古典を蘇らせたそうです。

「コンドルは飛んで行く」では東海林先生アレンジのNHK名曲アルバムも思い出されます。

東海林先生は極めつけの編曲をされてしまうのだからたまったものではない。同業者は大変かも。

この「スカボロー・フェア」もこれを聴いてしまったら、誰も二度と手をつけないでしょう。

東海林先生は曲のルーツまでご研究され、原典を活かしたアレンジをされることもあるようですから

深読みしすぎかも知れませんが、どうもこのアレンジは映画「卒業」の世界じゃないようです。

日本の曲で例えると「荒城の月」みたいなムードが漂ってきます。

スカボロー湾の昔昔の中世に栄えていた市場というのがタイトルなのですから、そこに思いをこめて

音楽的な描写が施されているのではなかろうかと感じました。

この演奏は現地の土着の人に聴いてもらいたい。日本人は自分達と感性を共有出来る人種だと心の

交流が生まれてきそうな気がする。

また逆に、クラシックの弦楽の演奏会のアンコール曲にもうってつけじゃないかとも思う。

でも、やはりこの編成でないとこのアレンジは活きてこないかもしれないし、この録音は貴重です。

6.魅惑のワルツ FASCINATION

何を隠そうレコードを買った時に一番気に入ったのがこの曲でした。

この曲ばかり繰り返し聴くので、直前のスカボロー・フェアに針が落ちてしまうことが多くて、

そのためにそこにプチプチノイズがいっぱいなのです。

一方、針が辿って最も溝が削れたであろう場所は「魅惑のワルツ」。

暫くアナログレコードは(面倒なので)聴かなかったせいか、プレイヤーのアームの調整などを

ちゃんとしていなかったので、せっかくの高珠恵さんの見事なヴァイオリン・ソロが歪んで聞こえ、

これはまずいと色々やったら治りまして、やっと艶やかな音色を味わうことが出来ました。

凝りに凝ったアレンジだと直ぐに感じます。映画音楽&ムード音楽の代名詞みたいな曲なのですから

敵は幾万もあり、無差別級の死闘です。アレンジャーの腕の見せ所。

このアレンジは映画の雰囲気をそのままに的確に伝えているようにも感じます。

ちょっと変わってると思われる小さな編成風の入り方も、映画のサウンド・トラックの使われ方を

ちゃんと踏襲してその味わいを残し、ワンクッションおいてから大編成の合奏になだれ込みます。

ここのところ..チェロをメインにした主題の鳴り出し方。これは、こうなるとわかっていながらも

ゾクゾクッと背中に寒気が走る、何度聴いても恐ろしいほどのやり口です。

元々が優雅な旋律なのですが、東海林先生の手にかかると更に典雅さまで加わります。

付加価値が高いという印象を持ちます。色々に姿を変える様は新婦のお色直しみたいで華麗です。

これだけ多彩にやっても木に竹を接ぐという妙な塩梅にならないところが良くて流麗感もお見事。

定評のあるパーシー・フェイスの演奏も聴いてみますと、こちらも良くてほぼ互角の勝負です。

面白いことにほぼ同じ楽器の編成のようなのです。やや少なめな人数ですが薄くは感じません。

アレンジは古風ですが、合奏がとても上手に歌っています。やるなあ、という感じ。

「昼下がりの情事」のバックに流すには淡々としていても味のあるこちらがお薦めでしょう。

パーシー・フェイスといえば、夏になると海水浴場、商店街などで頻繁に流れた「夏の日の恋」。

あれ、最近聞かなくなったように思いませんか? 淋しいです。

<第2面>

1.夜のストレンジャー STRANGERS IN THE NIGHT

もしこれがCDになると「魅惑のワルツ」の次に、2〜3秒で始まってしまうので妙な感じかも

知れません。レコードではここで裏返すので、さあ、ここから第2部だぞ、という感覚になります。

そうなのです、この曲はいかにも「ストリング・スペクタクラー」という本来のタイトルに見合った

パノラマ的な弦楽器の躍動感といった感じがあって、スリリングで音響的にも迫力があります。

弦編成でのこんなかっこいい「夜のストレンジャー」が他にあるとは思えません。

ベルト・ケンプフェルト楽団の演奏も聞いてみますと、趣向が全然違うので両方聞きたい感じです。

これはブラスがバリバリンと鳴ったりして凄みがあります。なかなかセンスもいいです。

だけど、東海林先生のアレンジは弦楽器主体のこの編成で魔術のようにメカニックな音を作ります。

実際には金属質の音色はシンバルくらいなのですが、聴き手に錯覚を与える心理学的なスコアです。

どう考えても優しそうな音が出そうな編成から怖くなってしまうような恐ろしげな音響が響きます。

オーケストラの音色さえも変わってしまったような感じでベルリン・フィルになってしまいます。

ゴリゴリッとした歯ごたえのある弦の音がどこか都会的な印象を感じさせ、ジェット機が舞い降りて

くるようなイントロやエンディングは機械文明の巨大なエネルギーを表現しているようです。

全曲がこれでは疲れてしまいそうですが、この作品がここにあることによって全体に力感が漲るし、

弦楽器の別の表情を聞かせることでアルバムイメージが壮大になった感があります。

2.シェナンドー SHENANDOAH

<よく知られているアメリカの古い民謡>とライナーに書かれているのですが、恥ずかしながら私は

この曲をこのアルバムで初めて知りました。パチンコとボーリングばかりやっててはダメでしたね。

いやあ、これは大変な名曲です。これを知らずに死ななくて良かった。

そういう私ですから他のレコードは聞いていないので、この演奏だけが凄いのかはわかりません。

しかし、ただならぬ名演だという実感があるので、これ以上のものがあるとも思えないのです。

この曲をここに挿入した企画のそのセンスは絶賛ものだと思います。

もしこれが入っていなければ魅力は3割減少したと言っても過言ではないと思います。

とにかく胸にこの旋律がぐさぐさっと突き刺さります。

東海林先生がどういう仕掛けをしているのかわかりません。そういう邪推をする余裕はないのです。

人間の魂の歌が聞こえます。人種も民族も超越した音楽が鳴っているのです。

人が編んで、人が指揮して、人が演奏しているのだけれども、そういう人為的な介入がある筈なのに

ここに流れる音楽はあまりにも自然で宇宙の真実が鳴り響いているように感じられます。

恐らく人智を超えたアレンジとでも言える天啓がなした業ではないのでしょうか。

東海林先生のお手柄かも知れませんが、先生を生んだ親や御先祖やその源の地球に感謝したい。

このオーケストラの編成はこの曲を演奏する為に存在したのではなかろうかと思ってしまいます。

あまりにも適切で偶然の結果とは思えません。このレコードが私の元に届いたことも何かの縁ですが

これは私の情緒とか感性で不足している面を補ってあげようとする娑婆の外からの導きがあったから

遭遇出来たのではないかと思います。深遠な名演です。私にとって至上の芸術でもあります。

3.恋はみずいろ LOVE IS BLUE

うへっ、恋はみずいろかよ、つまんないな。これが聞く前の先入観。

昔ですが藤沢市民会館というところで、ポール・モーリアの演奏会があったので行きました。

ところが音響が酷いのです。キンキンキンキン耳障りな電気ヴァイオリンが特に頭にきました。

周りは平気で聴いていますし、カップルで来ている連中ばかりなので音楽は二次的なのでしょう。

第一部が終わってロビーに出ると知人に、あら、一人で来たの? なんて言われる。糞面白くない。

音楽は二つの耳で聴くのであって同伴者が必要な理由などないではないか。でも口惜しいなあ。

音は最悪だし、家でタンノイ聴いている方がずっとましだからもう帰ろうかと思ったのでしたが、

貧乏人の悲しい性で、高い券が勿体ないから、第2部も聴いて帰ろうと思った。

そしたら、かなり音は良くなった。通信簿でいうと、1から4に上がったようなましな音になった。

それでも殆どスピーカーの音を聴いているコンサートなんか余り意味がないなと感じたのです。

ビリーボーン楽団とグレンミラー楽団の演奏会が一月ズレであった時にどうもトロンボーン吹きに

同じ人が一人居て、他人の空似かも知れないけど、なんか詐欺みたいだな〜とも感じました。

だから一人で行く演奏会はクラシックに限ると信じました。生の音がやっぱり一番。

余談ばかりになったのも苦手な曲だったからです。ポール・モーリアならディスコ・バージョンが

むしろお薦めです。

だけど、このレコードの「恋はみずいろ」はなかなか良いです。聴かせてくれます。

どこが聴かせ所なのかというと東海林先生が編み出した部分なのだから皮肉なものですが。

この譜面での生演奏なら少々高くても一人でも聴きに行きます。

4.ムーン・リバー MONN RIVER

「ムーン」と名がつくとみんな名曲に聞こえるから不思議。月の光の魔法かな。

普通にやっても十分良い曲だし、ボーカルでもいい。ザ・ピーナッツのCDも出ている。(笑)

それに極上のアレンジが施されたのがこのレコード。いつもより幻想感が数倍アップしています。

入口が凝っておりまして、なかなかメロディーが出て来ない。焦らし作戦です。

これがまたいいのです。今の怪獣映画は直ぐに怪獣が出てきちゃいます。これは味気ない。

ああ、もう待切れない、という潮時に、お待たせしましたとお馴染みのメロディーが流れ出す。

これです。こうでなくちゃ。だから美味しいのです。

中間で前田憲男さんのピアノが入りますが、その後方で、ちょろちょろ流れる御茶ノ水みたいな

ヴァイオリンの調べが装飾しているのが素敵です。

こういうのはプロにとっては常套手段なのかも知れませんが、大好きなやり方です。

この曲だけではありませんが、ソロから全奏へ移ったり、低弦から高弦へメロディーが伝わったり、

楽器の役割が主役から傍役へ変わるところの引き継ぎが素晴らしいです。

円滑にいく、というだけじゃなくて、そこの僅かなところが凄く味わい深かったりするのです。

そういうところの意図や、テンポの設定の感覚を石丸さんがとても良い感覚でオケをリードしてる。

どうしても重くなりがちな編成だと思うのですが、全体としては重厚でも良いし、それがいいから、

スピード感や華やかさが必要なところは相対的に鮮やかに軽やかに聴こえるように工夫されている。

私はそんな感じを抱きます。だから、バラ売りは好ましくなく、アルバム全体で聴きたいと思う。

5.グリーン・スリーヴス GREENSLEEVES

学校で習ったわけではないけれど、さすがにこの名旋律は良く知っていました。口笛で吹けるし。

種を明かせば、ザ・ピーナッツが早朝のラジオ番組で歌ったから覚えたのです。(な〜ンだ)

素朴な旋律なんですが、このアレンジはかなりドラマチックに仕上げています。

前半の弦楽器だけで奏でるところがたまらなく好きです。

和音の中にバグパイプみたいな音が入っているような気がしますが、気のせいでしょうか。

途中でマリンバにバトンタッチしますが、ここをピアノ主体にさせないのは正解でしょう。

異国ムードである筈なのに、どこか懐かしいのは自然は人間の共通の故郷だからかも知れません。

イングランドの有名な古謡ということですから、ここはマントバーニも聴かなくては。

これはゆったりモードです。どことなくアクセントが違います。血が弾かせているのでしょう。

やっぱりウインナワルツをウイーンフィルが演奏しているような定番という感じはあります。

しかしながら、N響がやっても結構いいものだし、別の良い面だって出てきて聞き惚れます。

それに近い感覚がこのレコードにもあります。このレコードならではの良さがあるのです。

クライマックスの合奏では「ふるさと」に似た激しい郷愁がこみあげます。

とは言っても私の故郷は町の中。それでも雑草の生い茂った原っぱを小学校で飼っていた山羊を連れ、

リヤカーを引っ張って歩いた時の蝶々や芋虫、カタツムリなんかが懐かしいです。

6.モア MORE

さあ、アルバムの終曲です。紅白でいえばトリ。大事な場面です。

おお、なんと、ラベルのボレロ風味ではありませぬか。これは楽しいアイディアです。

もうピアノが叩き始めた瞬間に、やったな、と思いました。

(実はライナーを先読みしたというのが真実ですが:笑)

モアのメロディーがこんなにうまく乗るとは思ってもみませんでしたね。拍手喝采です。

しかし、心配なのはレコード盤特有の弱味がある点なのでした。

LPのラスト曲というのは最内周なので一番条件の悪い所です。

レコードの外側は1秒間に、50センチ程も針が(相対的に)進むのですが、内周ともなりますと

13センチの3.14倍×33.3/60=23センチほどしか進まないので、密度がきついのです。

ここに音量のピークが来るのかと思うと冷や汗ものです。

そういう余計な心配は曲が進む内に音楽へ引き込まれてしまいます。

アレンジの工夫というものは私のような素人にはわかりにくいものですが、この曲では表面化する

ところが多いので、やるやる、そうこなくちゃ、おお、そうくるか、と、まるで野球観戦のように

勝手に思いを巡らして楽しむことが出来る気がします。これが楽しい。

さあ、いよいよ終結部です。いやはや凄い凄い。38センチウーハーも本領発揮。芸術は爆発だ!

最後の音が鳴り響いた後の余韻の引き具合まで素晴らしい。一息おいて、万雷の拍手。ブラボー〜〜〜。

スタンディング・オベーション...じゃなくて、針上げに立ち上がったんだけどね。

終わり良ければ総べて良し。圧巻でした。

おわりに。

首尾良く、というか、徹頭徹尾、手抜きなしの凄まじい密度のアレンジがここにあります。

また、室内楽のような小技の弦楽合奏から壮大な総奏まで濃い味わいの演奏が聴けます。

関係者全員が、よくこれだけの大仕事をやりとげたものだと感心します。

やはり基盤になるのは脚本であるアレンジでしょうね。

編曲に魅力があったからこそ成し遂げられたと思われる原動力だったと感じます。

ポピュラーの曲にしては珍しく、多くの楽曲には序奏部と結尾部が付加されています。

これが個々にも、また、全体を通しても品格のある音楽的な「形式美」を感じさせます。

上手く表現出来ませんが「知能指数の高い音楽」であり「鋭敏な感性を感じさせる音楽」でもあり、

「強い意志の芯を持った音楽」のようにも思われます。いわば、知情意を兼ね備えた作品となって

聴き手を圧倒しながらも、入っておいで、という人なつこさもある魅力満載のアルバムです。

このような「意」のある音楽。「心」のこもった音楽がアナログ盤と共に運命共同体と化して

この世から消えていくことは無念でなりません。

これ以上のものをこれから作るのであればまだしも、歴史的意義だけではなくて時代を超えた

知性・感性の継承・育成素材として、デジタルでの全曲復刻リリースを期待したいと思います。

ー完ー

| お品書きメニューに戻る | メイン・メニューに戻る |